- Web2月18日(水) Entra ID含めMicrosoft 365環境をまるっと保護! 今すぐ始める「Veeam Data Cloud」

- セミナー2月25日(水) 【オンライン】Veeamハンズオンセミナー 基本編

- セミナー情報一覧

- イベント2月11日(水)~13日(金) 【大阪】JANOG57ミーティングに出展します

- イベント3月7日(土) 【東京】JAWS DAYS 2026に出展します

- イベント情報一覧

-

カテゴリーで絞る

- セキュリティ (39)

- バックアップ (46)

- Microsoft365 (1)

- VMware (231)

- vSphere (62)

- vCenter (21)

- vCloud Director (2)

- Hyper-V (48)

- その他製品・ツール (23)

- ディザスタ・リカバリ (43)

- FAQ (9)

- トラブル (22)

- 機能 (45)

- 設定 (40)

- AWS (38)

- Azure (23)

- Windows (4)

- クラウド・仮想インフラ (138)

- セミナー動画 (2)

関連リンク

- CloudBerry Backup :クラウドへの安全で確実なバックアップ

- HyTrust(ハイトラスト):仮想とクラウドのセキュリティ

- Kasten K10 Platform: Kubernetes環境のバックアップとモビリティ

- N2WS Backup & Recovery:AWSデータ保護ツール

- StarWind: ソフトウェア共有ストレージ

- Veeam B&R :VMware/Hyper-Vバックアップ/レプリケーションソフト

- Veeam One: VMware・Hyper-Vモニター&レポートソフト

- Webセミナー録画集

- Zerto: クラウド・ハイパバイザ間でのレプリケーション

- クライムのオフィシャルTwitter

- 仮想化対応ツール技術ブログ

- 総合FAQサイト

よく読まれている記事

- vSphere CLI コマンド(vmware-cmd)【仮想化プラットホーム VMware vSphere】 - 315,777 views

- Linux仮想マシンでVMware Toolsではなくopen-vm-toolsを使う - 176,272 views

- VMwareのスナップショット作成・削除処理の仕組み - 169,224 views

- ... - 118,383 views

- VMware/Hyper-Vの仮想ディスクを相互変換可能なフリーソフト【StarWind V2V Convert... - 113,661 views

- ... - 104,796 views

- VMware toolsのインストール方法【Linux編】【仮想化プラットホーム VMware vSpher... - 101,462 views

-

新着記事

- Boxの問題点と、Google Workspaceへの移行は簡単か?移行の関する問題点

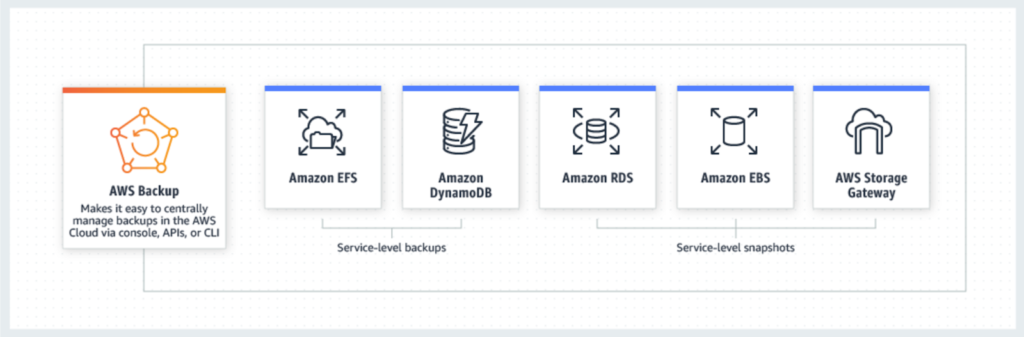

- AWS Backupの料金体系について:利用するバックアップストレージ容量、復元するデータ、および有効化するオプション機能に応じて料金が発生

- Kubernetesバックアップの重要性

- スケールアップ対スケールアウト:ITインフラの拡張戦略

- Veritas Backup Exec vs. Veeam Backup & Replication の比較

- ExaGrid とWasabi Hot Strageのエアギャップ機能の比較

- Microsoft 365のバックアップ自動化:M365バックアップコストを30%削減する方法

- 高可用性(HA): アーキテクチャ、原則、および実用の使用例

- データ管理の未来を切り開くストレージシステムの6つの主要トレンド

- Microsoft 365 ユーザのためのMicrosoft Teams のバックアップの重要性

Top30タグリスト

ランサムウェア対策 (7)クラウドバックアップ (5)ハイブリッドクラウド (4)Immutable (4)リカバリ (3)microsoft365 (3)ディザスターリカバリー (2)ワークロード (2)EBSスナップショット (2)GCP (2)VDI (2)Starwind (1)Azure Backup (1)Azure SQL Database (1)BYOK (1)ロギング (1)Backup (1)AWS S3 Storage Lens (1)AWS Security Hub (1)AWS License Manager (1)AWS Audit Manager (1)RaaS (1)N2WS Backup and Recovery (1)AWS Storage Gateway (1)クラウド・ストレージ・プロバイダー (1)BYOD (1)XFS (1)Veeam Backup for AWS (1)AFA (1)XFS Freeze (1)-

メールマガジン登録

- 海外”クラウドコンピューティング”最新技術を中心に、注目コンテンツを紹介

バックナンバー [climbクラウド・ナウ]

- 海外”クラウドコンピューティング”最新技術を中心に、注目コンテンツを紹介

RSSフィードを取得する

RSSフィードを取得する

クライム主催セミナー

出展・参加イベント