本当に危惧すべきはサイバー攻撃

5月16日の能動的サイバー防御関連法に続き、先週は「AI推進法」が国会で成立しました。正式名称は「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」です。国を挙げてAIを推進していくという決意表明みたいなもので、具体的に何をするかは未定のようです。総理大臣をトップとして全閣僚が参加するAI戦略本部を設置してAI基本計画を策定するとのことなので、AIに関して何もしてこなかったのを、これから何か始めるということが決まった感じです。政府として第一歩を踏み出せたことは、とても良かったのではないでしょうか。

AIの悪用、特にフェイク動画の作成などには「事業者に対して国が調査や指導を行う」という内容も盛り込まれたようです。関連ニュース記事を読むと、罰則が規定されなかったことへの懸念が指摘されていますが、著作権侵害や名誉棄損、個人情報保護法など、既存の法律がAI適用外となっているわけではないので、どのように適用していくかをこれからもっと詰めていくのでしょう。

AIの悪用で政府がもっとも危惧しているのは、フェイク動画などによる著作権や知的財産権の侵害のようです。それは確かに深刻な問題ですが、AIで直接何かを生み出さなくても、AIが犯罪を支援しているケースは多々あり、その点があまり注目されてないようで気にかかります。

AIのもたらす弊害として、もっと注目してほしいのは、AIを活用したソーシャルエンジニアリングの巧妙化です。これは能動的サイバー防御関連法と大いに関係のある問題です。しかも、上記の現行法とは直接関係ないところでAIが活用されているので、政府が取り組むべき課題はフェイク動画などより、むしろ大きいのではないかと感じます。

AIの活用で巧妙化するソーシャルエンジニアリング

サイバー攻撃の多くはソーシャルエンジニアリングで個人ユーザーを騙し、そのアカウントを通じて組織のシステムに侵入してきます。サイバー攻撃の犯罪グループはAIを活用し、以下の面でソーシャルエンジニアリングを高度化させています。

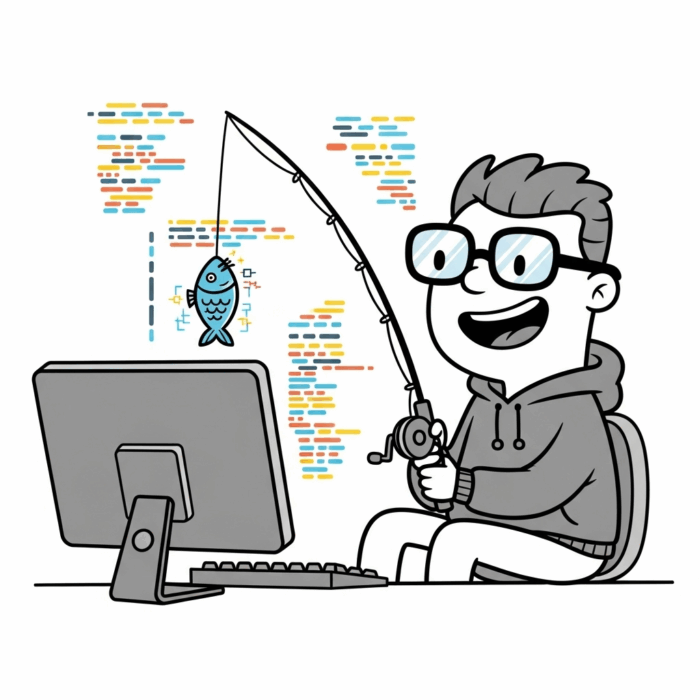

フィッシングのパーソナライゼーション

ソーシャルメディアには無数の個人情報(所在地、趣味、勤務先、交友関係など)が載っています。そのようなデータをもとにAIを活用したオープンソースインテリジェンス(Open Source Intelligence – OSINT)を展開することで、フィッシングのカスタマイズが進み、信ぴょう性と説得力が増しています。海に糸を垂らして獲物がかかるのをひたすら待つ「フィッシング」から、特定の魚を狙って銛で突く「スピアフィッシング(Spear Phishing)」へと攻撃が進化し、AIの力で巧妙化しています。

フィッシングのローカリゼーションとエージェント化

これまでは「日本語がちょっと変だから怪しい」ということが多々ありましたが、AIの発達により、不自然さがかなり除去され、信ぴょう性が一段と増しています。ましてや 、エージェント型AIによって、受信者の応答に応じて自然な受け答えができるようになり、嘘を見破るのが日に日に難しくなってきています。

ディープフェイク

フェイク動画による著作権侵害も非常に深刻ですが、企業へのサイバー攻撃にディープフェイクが悪用されるケースも大問題です。経営者や幹部のメディア出演歴や講演素材などがあれば、その声色や話し方の特徴を模したフェイク音声がAIで生成でき、社員を騙して企業システムに侵入することができます。サイバー攻撃に関してはよく「It takes 20 years to build a reputation and few minutes of cyber-incident to ruin it(信用の形成には20年かかるが、サイバーインシデントは数分でそれを破壊する)」と言われますが、AIは日本経済を支える大企業を破綻させかねない力を蓄えつつあります。

AIがもたらす脅威の拡大

海に糸を垂らして獲物がかかるのをひたすら待つ「フィッシング」から、特定の魚を狙って銛で突く「スピアフィッシング」へと攻撃が進化した、と上に書きましたが、ハッカーにしてみれば、特定の標的を狙うのは面倒くさくて、糸を垂らして待っていたほうが楽なはずです。スピアフィッシングのほうが大物を捕らえる可能性は高いけど、手間がかかります。その手間を省いて、攻撃準備を整えてくれるのがAIです。

そして、その攻撃をエージェント型AIにやらせれば、攻撃を準備するだけでなく、結果も学習し、データを蓄積していきます。上手くいった攻撃と上手くいかなかった攻撃のデータを集めて分析し、このタイプの人たちにはこんな攻撃パターンが効果的で、別のタイプには別のパターンが効果的だとか、勝手に研究して攻撃を洗練させることができるはずです。やがては次の標的も勝手に選定して、次々と新しい攻撃を展開してくれるかもしれません。ハッカーは、まるで糸を垂らして獲物がかかるのをぼんやり待つように、スピアフィッシングをAIにやらせて獲物がかかるの待つことができます。その間も、攻撃は洗練され続け、被害者が騙される確率もどんどん上がってくるでしょう。

これこそ、政府が今すぐ危惧すべき「AIの弊害」のはずです。AIが暴走ロボットのように勝手に人間を攻撃し始めるSF映画の世界はまだ現実的ではなく、AIが著作権や知的財産を侵害するリスクにばかり目が行きがちですが、サイバースペースはすでにSF映画の世界に近づきつつあります。このような問題が「総理大臣をトップとして全閣僚が参加するAI戦略本部」でどのくらい考慮されるのかが気になるところです。

民間レベルでできる対策

政府の「AI基本計画」がどのようなものになるかはわかりませんが、一般企業は引き続きセキュリティ対策を固めていくしかありません。サイバー攻撃は遅かれ早かれ、いつかは受けてしまうものと想定して、誰も変更できないイミュータブルなバックアップを取り、DR(障害復旧)プランを普段からテストして、いつ攻撃されても直ちに復旧できる体制を整える必要があります。

また、AIによるサイバー攻撃の進化には、できればAIで対抗したいところです。敵のAIが攻撃方法や標的についてデータを蓄積して学習していくのなら、防御側もAIで敵の手口を研究して検知能力を高められるはずです。

それに加え、AIは収集したデータにもとづいて、人間のどんな行為が危険なのか、どんな対策が効果的なのか、社員のサイバー教育用テキストやプログラムを生成できるはずです。上に書いたように、企業が受けるサイバー攻撃の多くはフィッシングに騙された個人アカウントからの侵入に端を発しています。社員一人ひとりのサイバーセキュリティ意識を高めることが、今いちばん重要なサイバー防御策です。

関連トピックス

- 能動的サイバー防御法の成立について(雑感)

- JALと三菱UFJ銀行のサイバー攻撃被害について(雑感)

- Acronis Cyber Protect Cloud(Climb Cloud Backup & Security )は、AV-TESTの高度な脅威対策評価において高い評価

- 高市政権が進めるサイバーセキュリティの取り組みについて

- CCB&S(Climb Cloud Backup &Security)の様々なセキュリティ機能で多層防御を実現

- パッチのアップデート通知機能について【Veeam Backup & Replication v8.x】

- 自治体必須の「ネットワーク分離」を低コストで実現【Acopps HySecure】

- ヨーロッパ各地の空港で生じたシステム障害について

- CloudBerry Backupを使用してのブータブルなISOイメージ作成方法

- Veeam Backup & Replication Ver8の小回りの利いた小さな新機能:Part2

RSSフィードを取得する

RSSフィードを取得する