概要

バックアップソフトVeeam Backup & Replicationでは、VMware/Hyper-V/Nutanix AHV/Oracle Linux KVM上の仮想マシンや、Windows/Linuxなどの物理マシン、NAS上のファイルなど、多種多様なデータのバックアップを取得することができます。

では、取得したバックアップデータはどこに保存するのがよいでしょうか。

ランサムウェア対策を目的とするのであれば、バックアップデータ自体も削除や変更がされない場所へ保存することが重要となってきます。

Veeamでランサムウェア対策を行う際の保存先としては、堅牢化リポジトリやオブジェクトストレージなどが多くの方に利用されています。

▼参考:ランサムウェア対策のためのバックアップ保存先構成

https://www.climb.co.jp/blog_veeam/starwind-28463

そのうちのオブジェクトストレージに関してですが、Amazon S3やWasabiなどのクラウドオブジェクトストレージが保存先としては多く使用されていますが、Scality ARTESCAもオブジェクトストレージのうちの1つです。

Scality ARTESCAは、ソフトウェアベースのS3互換オブジェクトストレージとなっており、Amazon S3のようなオブジェクトストレージをオンプレミスに構成することができるのが大きな特徴です。

これにより、インターネット経由でのデータ転送が必要となるクラウドオブジェクトストレージへのバックアップと比較して、高パフォーマンスなバックアップを実現します。

▼参考:Scality ARTESCAについて

https://www.climb.co.jp/blog_veeam/veeam/backup-23070

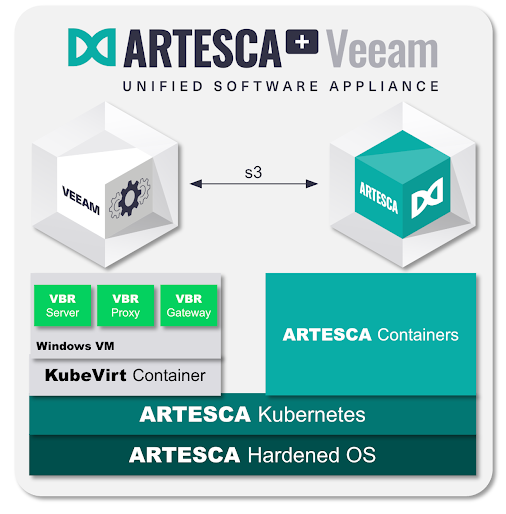

そして、「Scality ARTESCA + Veeamソフトウェアアプライアンス(以下、ARTESCA+Veeam)」は、このS3互換ストレージ「Scality ARTESCA」と、「Veeam Backup & Replication」を1つのハードウェア上に展開することができるソフトウェアとなっております。

特徴などの詳細については、下記の記事でご紹介しておりますので、本記事では構築する際の手順や、VeeamとARTESCAの連携部分などにフォーカスしてご紹介していきます。

▼参考:ARTESCA+Veeamとは何か?

https://www.climb.co.jp/blog_veeam/veeam-28130

ARTESCA+Veeamについて

実際に構成手順をご紹介する前に、簡単にARTESCA+Veeamについてご紹介します。

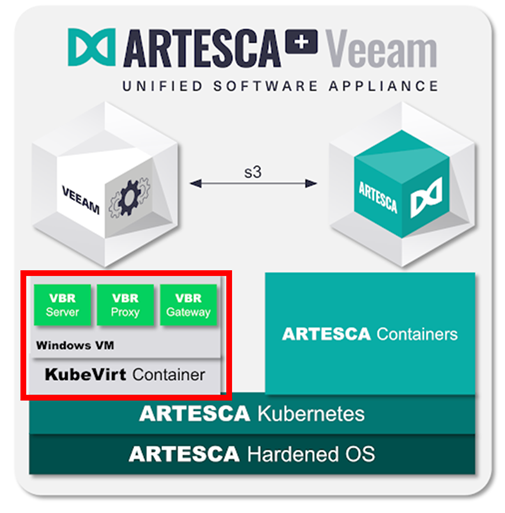

ARTESCA+Veeamは、Scalityの堅牢なオブジェクトストレージプラットフォーム内で、Veeam Backup & Replicationを実行できる統合ソフトウェアアプライアンスです。

堅牢なARTESCA OS上に、Kubernetes(KubeVirt)環境を構築し、その上でバックアップの保存先となるARTESCAストレージや、Veeam用のWindowsサーバを展開する構成となっています。展開や構成は簡素化されており、簡単なコマンドを実行するだけでVeeam用のWindowsサーバを作成できたりと、非常に扱いやすくなっています。

今回は、デモ用に提供されているARTESCA+Veeamを、VMware上の仮想マシンとして構築し、構築時の流れや、ARTESCAストレージの操作感、VeeamとARTESCAの連携手順などを確認していきたいと思います。

構築時の流れ

※以下は、デモ用として提供された環境であり、本番環境とは手順が異なることがございます。

ARTESCA+Veeamの展開

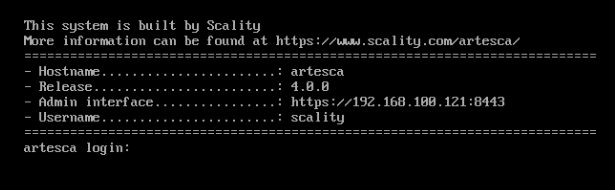

まずは、デモ用に提供されているovaファイルを使用し、VMware上に仮想マシンとしてARTESCA + Veeamを作成しました。

作成した仮想マシンをパワーオンし、コンソールへとアクセスすると、初期構成が自動的に開始され、1時間程度待つと初期構成は完了です。

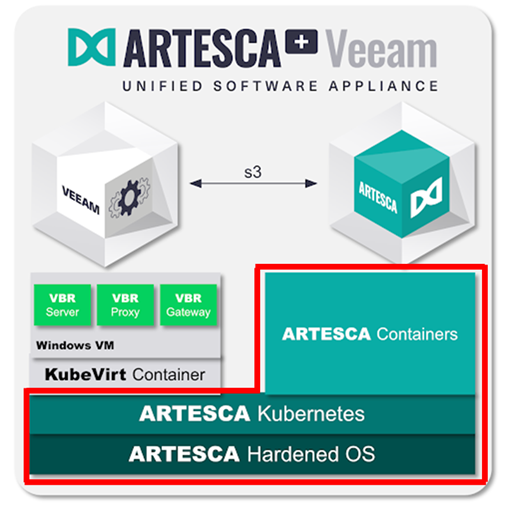

初期構成が完了した現時点の状態としては、下図赤枠内のような、ARTESCA側の構築までが完了しているイメージとなります。

ではここで、ARTESCAへログインしてみたいと思います。

ARTESCA側の操作

ARTESCAのコンソールへは、ブラウザ経由でアクセスを行います。

https://<ホストのIPアドレス>:8443

コンソールへログインすると、ARTESCAに保存されているデータの詳細や、ストレージのボリュームに関する情報、また、ストレージへ接続する際に利用するアカウントの情報や、ARTESCAのライセンス情報などを確認することができます。

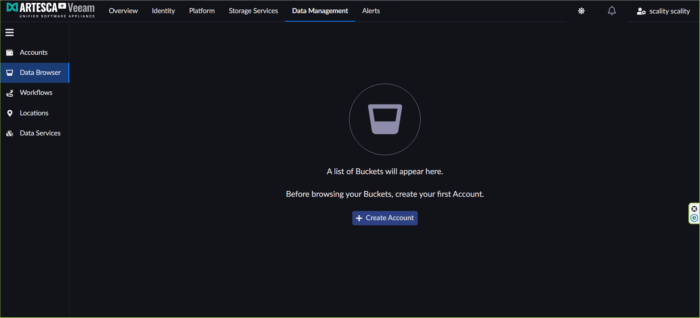

構築したばかりの状態では、保存されているデータはもちろん無く、空な状態であることが確認できます。

では、まずはバックアップデータの保存先となる、バケットを作成していきたいと思います。

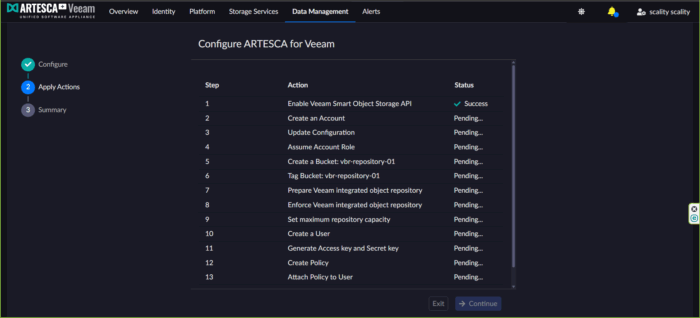

ARTESCA+Veeamでは、Veeam向けのバックアップ保存先を簡単に構成するための「Veeam Assistant」と呼ばれる機能が用意されています。

Veeam Assistantでは、ウィザードの指示に従って必要な情報を入力するだけで、保存先のバケットや、接続用アカウントが自動的に作成されます。

以下、Veeam Assistantの画面です。

今回は、以下の設定でバケットを作成しています。

・接続用のアカウントは新しく作成

・容量30GBのバケットを1つ作成

・不変性:有効

一番下の「Immutable Backup」が不変性の設定で、有効化することでARTESCAのオブジェクトロック機能が有効となり、ランサムウェア対策を目的とした不変なバックアップを取得することができます。

情報入力後、次のステップへ進むと、アカウントやバケットなどが自動的に作成されます。

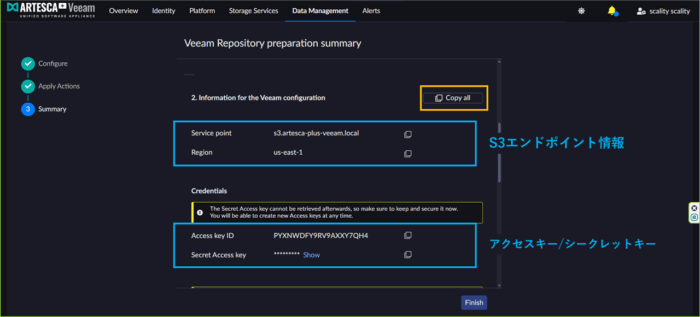

すべての処理が完了すると、以下のように、Veeamバックアップを行う際に必要となる、バケット情報(エンドポイントやリージョン情報)や、アクセスキー/シークレットキーが表示されますので、メモ帳などへコピーして、保存しておきます。

あとは、この情報を使用してVeeamからバックアップを実行するのみです。

Veeam Backup & Repliction側の操作

Veeam Backup & Replicationは、ソフトウェアベースのバックアップソリューションであり、WindowsマシンへVeeamをインストールすることで、バックアップの実行や管理を可能とします。

そのため、まずはVeeamインストール先となるWindowsマシンをARTESCA OS上に構成します。

構成手順は非常に簡素化されており、まずはMicrosoft公式サイトからWindows Serverの評価版ISOファイルをダウンロードします。

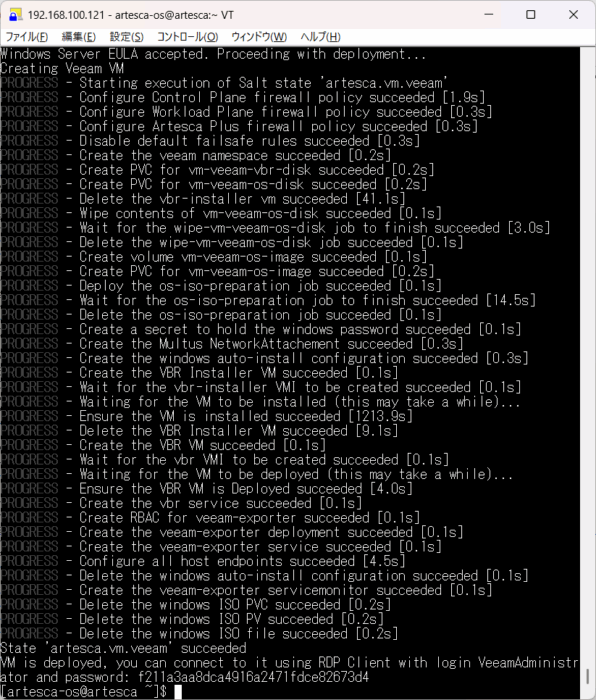

そして、ダウンロードしたISOファイルをARTESCA OS上に配置し、コマンドを実行するだけで、Windows Serverが自動的に展開されます。今回の場合、展開自体は30分程度で完了しました。

Windows Server展開時には、リモートデスクトップの有効化や管理者ユーザの作成など、必要な設定も自動的に行われますので、あとはリモートデスクトップ経由でWindowsマシンへログインし、Veeamをインストールするだけです。

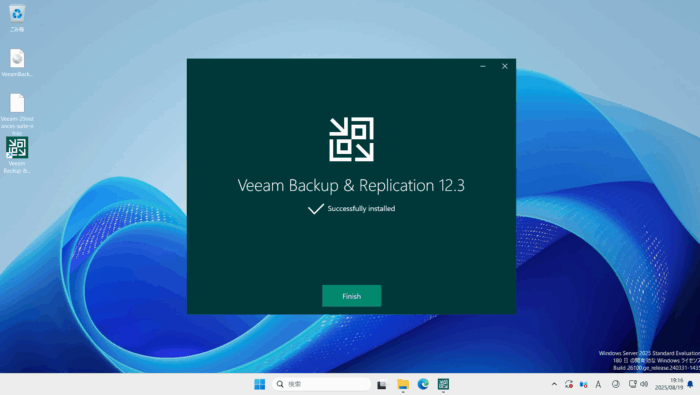

Veeamのインストールは、インストーラをVeeam公式サイトからダウンロードし、インストールウィザードを起動することで、1時間程度で完了しました。

ARTESCAとVeeamの連携について

Veeamのインストールが完了したので、バックアップを行っていきます。

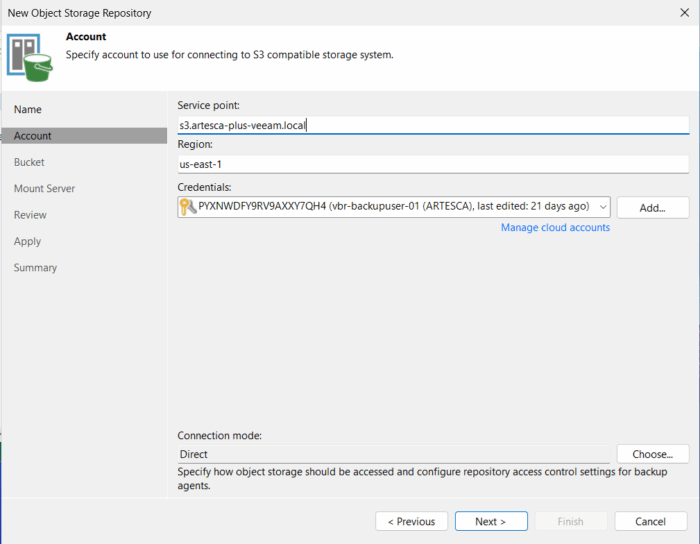

ここからは、Amazon S3などのオブジェクトストレージへのバックアップ手順と大きく変わりません。ARTESCAをVeeamリポジトリ(保存先)として登録し、バックアップジョブを実行する流れになります。

まずは、保存先となるARTESCAをリポジトリとして登録します。

VeeamからS3互換オブジェクトストレージを登録する際には、

・バケット情報(S3エンドポイント、リージョン)

・接続に使用するアクセスキー/シークレットキー

が必要となります。

これらの情報は、Veeam Assistantを使用してARTESCAバケットを作成した際に払い出されたものを入力するだけです。

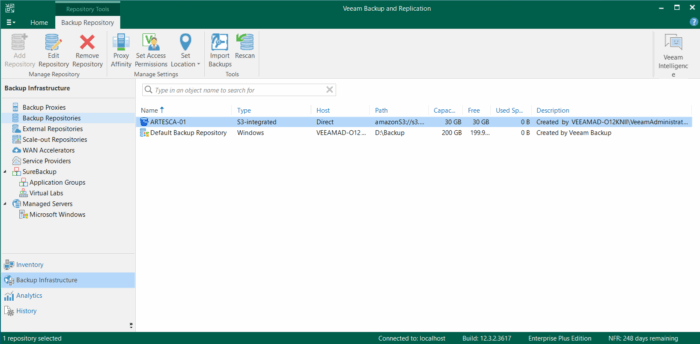

リポジトリ登録後、Veeamコンソールを確認すると、登録したARTESCAリポジトリが確認できます。

あとは、登録したARTESCAリポジトリを保存先としたバックアップジョブを実行するだけです。

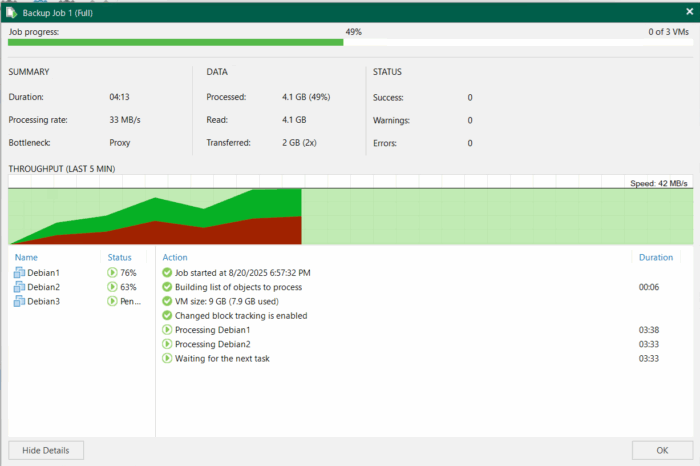

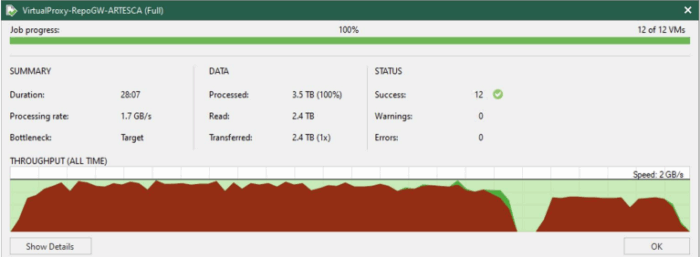

今回は、デモ用の環境であり、仮想マシンリソースの割り当ても最小限に抑えているため、バックアップ速度としては高い数値を記録することはできませんでしたが、Scality開発元における性能テストでは、2GB/s(= 7.2TB/1時間)のバックアップパフォーマンスも確認できており、非常に高いパフォーマンスを実現できることがわかります。

また、災害対策などを目的とする場合は、ARTESCAに保存したデータをAmazon S3などのクラウドオブジェクトストレージへと二次バックアップすることも、もちろん可能です。

まとめ

今回は、「Scality ARTESCA + Veeamソフトウェアアプライアンス」を作成し、構成時の流れや、VeeamとARTESCAの連携手順について確認しました。

1つのハードウェア上に、Veeam管理用サーバと、S3互換ストレージScality ARTESCAを同居させることができるため、高パフォーマンスなバックアップやリストアの実現、ハードウェア管理コストの削減を達成することができるソリューションとなっております。

また、Veeam用のWindowsマシンの展開をコマンド1つで実施できるなど、展開操作も非常に簡素化されています。

もし、ご不明点などございましたらお気軽にクライムまでお問い合わせください。

関連トピックス

- S3互換ストレージ 「Scality ARTESCA」 を使用した、Veeamバックアップ不変性の検証

- Scality ARTESCA+ Veeamは何が違っていますか?統合ソフトウェア・アプライアンス(PBBA)に関するFAQ

- WasabiとScality ARTESCAがハイブリッドクラウドを実現する「熱気」

- Veeamでできる4つのランサムウェア対策(堅牢化バックアップ)

- StarWind Virtual Backup Appliance: SMB ・ROBO向け, ランサムウェア対策ベスト・バックアップ アプライアンス

- 既存ハードウェアをそのまま再利用しながらStarWindで柔軟な共有ストレージを構築[Starwind VSAN事例:Quick Bridge Funding様]

- StarWind VSAN for vSphere : VMware vSphere 対応ソフトウェア定義ストレージ (SDS)

- ハードウェアに依存しないコモディティなハードウェア構成 [StarWind vSAN]

- Veeam Backup & Replication【Ver.13 (アプライアンス版) システム要件】

- ソフトウェアアップデート管理の重要性を再確認

RSSフィードを取得する

RSSフィードを取得する

「Scality ARTESCAとVeeamを統合したソフトウェア・アプライアンスの販売を開始」のプレスリリースを配信しました。

https://www.climb.co.jp/press/2025/1006.html